開催日:2024/3/9(土) ~ 2024/3/10(日)

場所:青島青少年自然の家

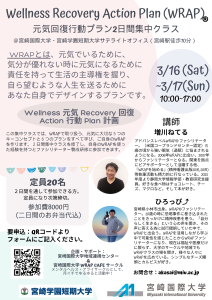

開催日:2024/3/16(土) ~ 2024/3/17(日)

時間:各日 10:00~17:00

場所:宮崎国際大学・宮崎短期大学サテライトオフィス

Watch video

国際教養学部

比較文化学科

SCHOOL OF INTERNATIONAL LIBERAL ARTS

特設サイト

教育学部

児童教育学科

SCHOOL OF EDUCATION

特設サイト

開催日:2024/3/9(土) ~ 2024/3/10(日)

場所:青島青少年自然の家

開催日:2024/3/16(土) ~ 2024/3/17(日)

時間:各日 10:00~17:00

場所:宮崎国際大学・宮崎短期大学サテライトオフィス

ページTOP